This post was first published in 2020.

Epistemology without contact with science becomes an empty scheme. Science without epistemology is-insofar as it is thinkable at all-primitive and muddled.

Albert Einstein

Perkembangan kesadaran saintifik di kalangan anak muda saat ini patut diapresiasi, terlebih di tengah wabah pseudo-sains yang bisa jadi melanda kita, dan juga generasi senior―bisa jadi pula termasuk orang tua kita. Akan tetapi, bagaimana caranya agar kesadaran akan Sains, Data, dan pengetahuan umum yang kita punya tidak menjadi ‘pubertas intelektual’ semata?

‘Pubertas intelektual’ bukanlah istilah yang saya ciptakan atau setidaknya istilah ini tidaklah untuk pertama kalinya disebutkan di dunia maya. Walau belum ada definisi resminya di KBBI―seperti yang sudah saya telusuri―maksud dari istilah ‘pubertas intelektual’ dalam artikel ini adalah: Kondisi dimana seseorang mulai melek akan pengetahuan dan/atau aliran pemikiran tertentu yang barangkali sudah mengubah cara pandangnya terhadap dunia, akan tetapi belum bijaksana dalam memahami pengetahuannya yang acapkali dianggap sebagai sesuatu yang mutlak.

Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang fenomena ini dari sudut pandang Epistemologi, yang semoga dapat memotivasi kita semua untuk terus bertanya dan mencari kebenaran dengan tidak terus berpatok pada pengetahuan yang sudah kita miliki.

Saya berusaha untuk menggunakan bahasa yang tidak begitu akademik, serta mengandalkan penjelasan yang tidak rumit. Wish me luck!

Epistemologi, Epistemologi Sains

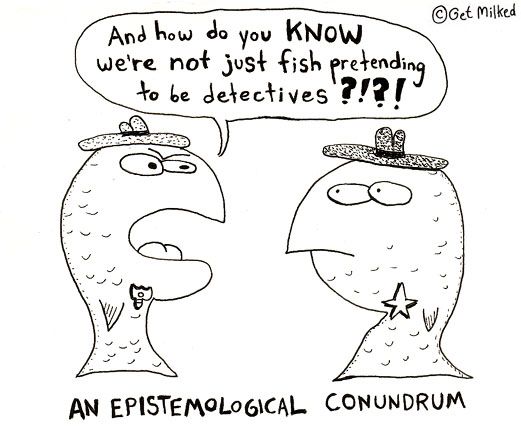

Singkatnya, Epistemologi mempertanyakan hal seperti “Bagaimana saya tahu apa yang saya ketahui?”, “Bagaimana saya tahu bahwa saya tidak sedang bermimpi?”, “Jangan-jangan saya hidup dalam ilusi yang kelihatan sangat nyata dan natural?”, “Bagaimana saya tahu apa yang saya yakini (percayai, tahu pasti) adalah kebenaran?”, dan “Bagaimana jika apa yang saya pelajari dalam hidup, dari lingkungan bukanlah kebenaran yang sebenarnya?”. Awalnya bikin pusing, tetapi ini memang butuh latihan.

Sedangkan Epistemologi Sains, konsepnya sama. Hanya saja fokusnya adalah pada bagaimana pengetahuan saintifik dibangun dan berdasarkan asumsi apa.

Masing-masing dari kita memiliki asumsi yang menstrukturi pandangan kita terhadap dunia (akan bagaimana dunia ini berjalan, berproses; akan apa yang ada ‘dibalik’ dunia). Ini yang disebut dengan ‘Paradigma’. Paradigma dapat menjadi acuan akan “apa yang harus kita lakukan” dan “bagaimana dunia ini seharusnya diatur”―ini yang sering kita sebut dengan ‘Ideologi’.

Untuk sampai pada tahap merefleksikan pengetahuan yang kita miliki, perlu dari kita untuk mencoba menganalisis pengetahuan itu dengan ‘mendekonstruksi’ asumsi yang terbentuk berdasarkan nilai, budaya, norma yang kita miliki―yang bisa jadi berubah-ubah selama hidup kita. Mendekonstruksi bukan berarti meruntuhkan sepenuhnya, melainkan mencoba untuk mempertanyakan bagaimana asumsi itu memengaruhi cara kita berkesimpulan.

Contoh 1: Geosentrisme

Selama berabad-abad, bisa jadi lebih lama lagi―beberapa milenum sejak manusia memandang langit dan berpikir―orang hidup dengan asumsi bahwa matahari mengelilingi bumi (Weinert, 2009). Asumsi ini sangat normal dan tidak pernah dipertanyakan sehingga banyak orang hidup dan mati dengan matahari mengelilingi bumi sebagai realita dan sebuah kenyataan yang hakiki. Namun seiring dengan berkembangnya Sains (astronomi, metematika, teknologi, etc.) geosentrisme sudah terbantahkan dan ditinggalkan.

Terbantahnya paradigma ini pun sempat menggoncang institusi kepercayaan Katolik karena realita yang baru dan yang dapat diukur/dibuktikan dengan fakta bertentangan dengan apa yang dipercayai umat dan institusi agama waktu itu (Finocchiaro, 2009).

Jadi, kita bisa bayangkan bagaimana reaksi orang-orang, terlebih petinggi agama waktu mendapati bahwa ‘kebenaran’ yang mereka ‘ketahui’ yang sudah menjadi bagian dari hidup normal mereka, ternyata bukanlah kebenaran yang sebenarnya.

Namun, ini bukan berarti ‘Sains’ tidak ada sewaktu paradigma geosentrisme mendominasi realita orang-orang, terlebih di Eropa. Di dunia Arab pun dimana matematika dan astronomi juga berkembang pesat sebelum Renaissance Eropa, perdebatan geosentrisme terjadi, bahkan dengan dasar Ilmu Pengetahuan dan diyakini kebenarannya (Sabra, 1998). Jadi, ‘Sains’ juga berkembang saat geosentrisme mendominasi; berkembang berdasarkan prinsip-prinsip geosentrisme.

Contoh 2: Fisiologi dan Asumsi Seksis

Pada abad ke-18 sampai ke-19, pada ahli yang didominasi oleh laki-laki mempertanyakan mengapa perempuan ‘sakit’ (menstruasi) setiap bulannya (Lazard, 1985). Mereka berkesimpulan bahwa kelamin perempuan-lah yang menjadi sumber penyakit bulanan perempuan. Sering ‘sakit’ ini pun dijadikan alasan mengapa perempuan inferior dari laki-laki. Dengan ‘pengetahuan’ yang dibangun oleh ‘ahli’ tersebut, dalam ranah medis, orang percaya bahwa menghamili perempuan adalah cara agar mereka sembuh dari penyakit bulanannya itu.

Mengejutkan bukan? Tapi inilah Sains pada waktu itu; ilmu pengetahuan dibagun dengan landasan filosofis bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak sempurna. Maka dari itu, Sains yang diproduksi mengarah pada penjelasan-penjelasan yang menjustifikasi atau membenarkan asumsi yang ada. Penjelasan tersebut akhirnya menjadi alasan mengapa perempuan seharusnya tidak berpartisipasi dalam politik, karena manusia yang tidak sempurna tidak dapat berpikir dengan bijak (Diaw, 2009).

Contoh 3: Antropologi dan Teori Rasis

Sama halnya untuk menjustifikasi kecerdasan laki-laki diatas kecerdasan perempuan, antropolog abad ke-19―yang mayoritas adalah laki-laki berkulit putih―mencoba untuk mengukur volume tengkorak manusia (Gould, 1981). Pengukuran tengkorak ini pun mencakup tengkorak orang-orang Afrika. Perlu dicatat bahwa kolonialisme Barat sudah sedang terjadi pada masa ini. Para ahli ‘mendapati’ bahwa tengkorak lelaki Eropa lebih besar dari (>) perempuan Eropa > lelaki Afrika dan > perempuan Afrika. Artinya, bahwa secara biologis lelaki Eropa lebih cerdas dari perempuan Eropa, di atas kecerdasan orang-orang Afrika.

Tidak hanya seksis, teori kecerdasan berdasarkan volume tengkorak ini pun menjadi rasis. Ini menjadi alasan bahwa bangsa Eropa lebih superior dibandingkan bangsa Afrika; dengan ini membenarkan kolonialisme Eropa.

Ternyata, volume tengkorak tidak bisa dijadikan dasar kecerdasan suatu organisme. Ada banyak manusia cerdas yang memiliki ukuran tengkorak kecil. Dari sini kita bisa katakan bahwa Biologi terutama Anatomi hingga Fisiologi, serta Antropologi pada waktu itu membangun Sains mereka yang mengarah pada pembenaran Asumsi rasis yang ada (McNeill, 2019), yang dianggap sebagai sebuah kebenaran yang hakiki.

Bijak dalam Mengetahui

Jadi sampai disini kita bisa mengerti bahwa konsep Epistemologi, tidak hanya mempertanyakan bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, serta memperdebatkan Pengetahuan yang berdasarkan Fakta vs Kepercayaan yang berdasarkan Keyakinan (“Saya tahu” vs “Saya percaya”). Lebih dari itu, dia juga memperdebatkan Pengetahuan yang berdasarkan ‘Fakta’ dan ‘Data’. Yang membedakan hanyalah atas dasar paradigma apa pengetahuan (Sains) itu dibangun.

Jadi, pada akhirnya Sains bukanlah sesuatu yang absolut? Lagi-lagi kembali pada pertanyaan, “Bagaimana saya tahu apa yang saya ketahui adalah hal yang absolut?”

Di sini kita bisa belajar, bahwa ketika kita membaca sesuatu, mempelajari hal baru, kita justru merefleksikan pengetahuan tersebut, dan tidak semerta-merta berteriak seakan-akan kita telah menemukan kunci rahasia kebenaran dunia. Pembahasan ini penting karena banyak dari kita bergantung pada ilmu pengetahuan untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja dengan panca indra dan pemikiran kita.

Pubertas intelektual adalah sesuatu yang semua orang harus lewati. Pada akhirnya, kita semua tidak lepas dari gelembung paradigma yang kita punya, yang sangat nyata dan mutlak dari sudut pandang kita. Walau bisa berubah-ubah, kita akan selalu memiliki kepercayaan atau asumsi yang menjadi landasan kita berpikir, dan ilmu pengetahuan yang mana yang kita benarkan.

Di atas itu, saya harap kita semua dapat berpikir lebih dalam akan cara kita mengoleksi data, mengubah data menjadi informasi, menyolidifikasi informasi menjadi pengetahuan, dan menemukan kebijaksanaan dari pengetahuan yang kita miliki.

Sources

- Diaw, A. (2009). La femme entre ordre et désordre publics: Les ambiguités de la modernité. Diogène, 228 (4), pp. 50-59.

- Finocchiaro, M. A. (2009). Defending Copernicus and Galileo: Critical Reasoning in the Two Affairs, Dordrecht: Springer.

- Gould, S. J. (1981). The Mismeasure of Man, New York: W. W. Norton & Company.

- Lazard, M. (1985). La nature féminine. In: Lazard, M. (ed.) Images littéraires de la femme à la Renaissance. Paris: Presses Universitaires de France, pp. 17-28.

- McNeill, L. (2019). The Statistician Who Debunked Sexist Myths About Skull Size and Intelligence. Smithsonian Magazine. [Online]. Available: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/alice-lee-statistician-debunked-sexist-myths-skull-size-intelligence-180971241/ [Accessed on 14/12/2020].

- Sabra, A. I. (1998). Configuring the Universe: Aporetic, Problem Solving, and Kinematic Modeling as Themes of Arabic Astronomy. Perspectives on Science, 6 (3), pp. 288-330.

- Weinert, F. (2009). Copernicus, Darwin, & Freud: Revolutions in the History and Philosophy of Science, Chichester: Wiley-Blackwell.